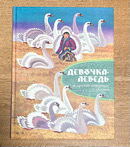

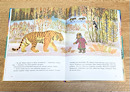

美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。

ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

出版書籍販売はこちら(最新順)

|

|

商品カテゴリ一覧

作家名等一覧

- E.ラチョフ

- ヴァスネツォーフ

- ビリービン

- チュコフスキー

- ウスペンスキー

- チャルーシン親子

- マヤコフスキー

- T.マーヴリナ

- ブラートフ&ヴァシーリエフ

- Г・スピーリン

- アントン・ロマーエフ

- コナシェーヴィチ

- レーベデフ

- ボリス・デフテリョーフ

- ベヌア

- ナールブト

- トカチェンコ&ドゥーディン

- その他

- 民芸品作家・サーシャさん

- きのこ関連

- マイ・ミトゥーリチ

- レフ・ミーリチン

- ロジャンコフスキー

- ガルローフ

- スタラーステ

- アーノルド・ローベル

- リスべート・ツヴェルガー

- エリザベータ・ヴァスネツォーフ

- ステーエフ

- ヤールブソワ

- パヴリーシン

- ニコライ・ウスチーノフ

- トクマコフ

- トルストイ

- イーゴリ・オレイニコフ

- イリヤ・カバコフ

- ボリス・カラウシン

- ウスチノフ

- ナディア・コズリナ まきのはらようこ

- マリヤ・パブロワ

- 20-30年代復刻本関連

- エリセーエフ

- ヴィクトル・ヴァスネツオフ

- ご注文者様専用

- バスマノーヴァ

- アンナ・デスニツカヤ

- オストロフ

- レオン・バクスト

- ダーヴィト・ハイキン

- ヴィタリー・スタツィンスキー

- ザリツマン

- カラウーシン

- 児島宏子

- ローシン

- マカレンコ

- グーセフ

- ガリーナ・スカティナ

- ナタリヤ・コンドラトヴァ

- ナターリヤ・チャルーシン

- アレクセイ・チャルーシン

- キリル・オフチンニコフ

- アレクサンドル・ロシキン

- ミルコ・ハナーク(チェコ)

- ディック・ブルーナ(オランダ)

- ヴァレリー・ゴルバチョフ

- チジコフ

- 小我野明子

- 上野直子

|

ホーム |

ロシア絵本的日常【ダイアリー】

ロシア絵本的日常【ダイアリー】

記事検索

ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1989件

12/13 セーラー・ムーン

12/7 マリーゴールド

11/29 急転直下

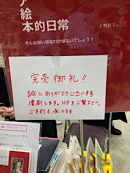

11/25 文学フリマのご報告

11/15 表紙は ボルシチ色

11/7ギリギリ

11/8 ギリギリ

11/1 数珠玉

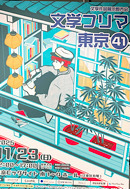

10/25 文学フリマ東京41

10/20 うさぎのいえ

10/11 コオロギ

10/4 カクトラノオ

9/27 荻外荘

9/20 手作り

9/13 インパチェンス

9/6 台風一過

8/29プラスタクヴァーシャ

8/24 YouTube

8/9 マリーナ・マスクヴィーナさん

8/2 ダーチャ感

|

ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス